書く習慣

「書きたい」けれど、「どうやって書けば良いか分からない」「これでいいのか?」ということを考えていた頃に読んだ本の中の一冊です。

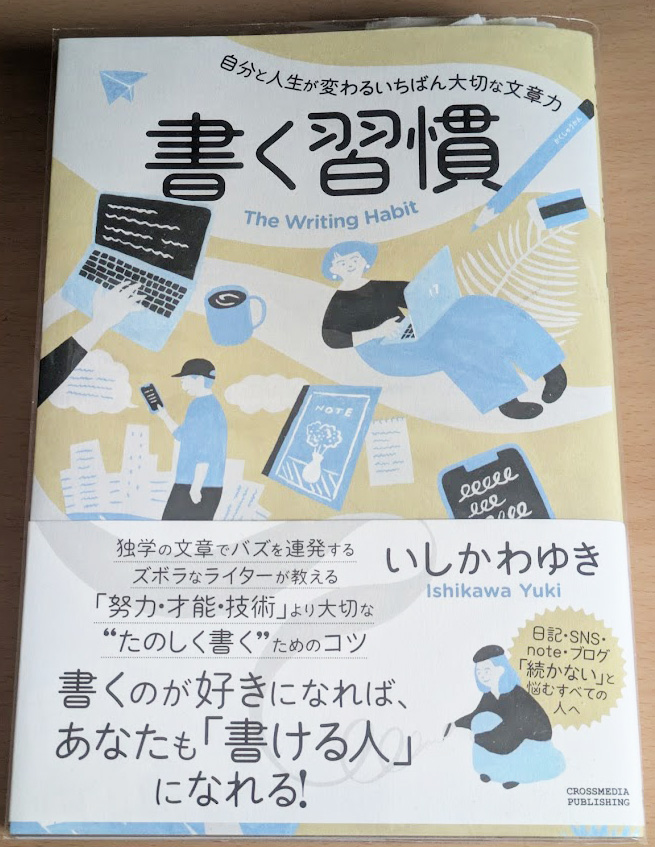

帯の後ろ側に”「習慣」にしちゃえば、文章は勝手に上手くなる”と書いてありますが、そこはどうかな??と思っています(笑)。

「書く」ことへの思い

「はじめに」の前に、数ページ、筆者の「書く」ことについての想いが綴られていて。

「何かを書いてみたい」けど、どうしたらいいかわからない・・・と言う方には、まずはここだけでも、本屋や図書館とかで立ち読みしてほしいなと思う部分です。

この本は、文字がびっしり!ではなく、適度な余白があるので読みやすいと思います。

「書く」ことを推奨しても「書く心構え」を教えてくれる本はあまりない

世の中には「アウトプット」や「書く」ことの良さを紹介・推奨している本は多いですが、「書く」ことへの気持ちを教えてくれる本はあまりなくて。この本は「書く」技術・方法よりも、「書く」ことの気持ちにフォーカスしています。

「こう思ったから、こう書きました。」この本には、そんな気持ちの部分を書いてくれています。それによって「ああこれでもいいのか」とそんな風に安心できたりします。

「「書く内容」「書くための方法」などではなく「書く」ハードルを下げさせよう」という本。

「書く」ことについてのノウハウ本を読んだ時に、ちょっとハードル高いなと感じたとしても、最初の一歩の出し方を提案してくれる本です。

「書くことに悩んでいたり、苦手と思っている人に読んで欲しい」というメッセージがあります。

「正解」を求めすぎるから、書くことが難しい

「正解」でないといけない、恐怖感・不安感がある。けれど、例えば生活において全部が「正解」じゃないといけない事ってないんですよね。

私はこうして文を書くのは嫌いではないです。どっちかというと”やや好き”くらいです。

でも、文才があるか、語彙力があるか、といえば、それはないと思います。

昔、国語のテストで「筆者の気持ちを考えて答えろ」的な文章問題があったと思うんです。テストだから、○×がつく。でもテストの答え通りに筆者が考えていたかっていうとわからないんですよね。

亡くなった文豪にそう思って書いたか話は聞けないし。生きている文筆家に聞いたら「そんなこと考えて書いていない」と答えたなんていう話もあります。

この、マルバツで裁かれてきた結果が、文章コワイ・苦手という気持ちのベースになっている人もいるんじゃないかと思うわけです。

”正解は人それぞれ””私たちなりの正解をさがしていこう”そんなワードに勇気を貰えた気がします。

「書く」ときのマインド

「凄いことを書こう」「ためになることを書こう」そう思うことがハードルを上げてしまいます。

そう思っている自覚が無くても、意外と無意識下で考えているかもしれないと思います。

まずは「書く」ことに意味を見いださなくても、ただ「書く」ことを続けるというと、「書く」ことへのハードルは意外と下がります。

誰にも見せない前提で、汚くてもいい、きどらなくていい。構えなくてよければ、続けやすい。

いいなと感じる部分がいっぱいあった

色々本を読んでいて、読みかけの場所以外の、いいなと思う所にも私は栞とか紙を挟むんですね。

この本にはいっぱい挟まっています(笑)。でも随分前に読んで、なんで挟んであるかは忘れてしまったので、反省です・・・。